![]()

2003年07月04日

瀬戸内オリーブ基金 安藤忠雄、中坊公平 ~「考える人」2003年夏号〜

~「考える人」2003年夏号(新潮社)より転載~

安藤忠雄、中坊公平(Ando Tadao、Nakabo Kohei)

「瀬戸内オリーブ基金」の人々

緑溢れる島の再生は可能だろうか?

頑張り過ぎない

「瀬戸内海の島々は、豊臣秀吉の時代から石が切り出されていたんです。運送は海運でしたから瀬戸内海の島が最適地だったんですね。高度経済成長時代になると砂利や砂が大量に運びだされた。上空から瀬戸内海を見ると、緑のはぎ取られているのが一目瞭然です。産業廃棄物の問題は、昨日今日の話じゃないのです」

「瀬戸内海の島々は、豊臣秀吉の時代から石が切り出されていたんです。運送は海運でしたから瀬戸内海の島が最適地だったんですね。高度経済成長時代になると砂利や砂が大量に運びだされた。上空から瀬戸内海を見ると、緑のはぎ取られているのが一目瞭然です。産業廃棄物の問題は、昨日今日の話じゃないのです」

大阪で生まれ育った建築家・安藤忠雄氏は、子どものころ夏になれば香櫨園近くの海で泳いだ。青い海に浮かぶ緑の島は、安藤氏の原風景のひとつである。

阪神淡路大震災の後、安藤氏は白い花の咲く木を植えようという運動を展開した。復興住宅数の二倍にあたる二十五万本をめざし、やがて目標を達成した記念講演会でのこと。「ゴミの島」として知られた瀬戸内海の島、豊島の産廃問題に、長年関わってきた弁護士の中坊公平氏と話し合う機会があった。

「豊島を昔のような緑溢れる島に戻したい」中坊氏の呟くような言葉を聞き、安藤氏の脳裏に「瀬戸内オリーブ基金」の構想が浮かんだのは自然のなりゆきだった。

「河合隼雄さんや瀬戸内寂聴さんにも講演で協力していただいて、中坊さんと私が呼びかけ人となってオリーブ基金をスタートさせました。友人の画家にユニクロの柳井正会長と親しい人がいまして、柳井さんも山口県だし瀬戸内海に縁があるんだから声をかけてみたら? と言われたんですよ。

オリーブ基金は生活に根ざした運動にしたいと思っていたから、不特定多数の日本人が日常的に利用するユニクロのような生活産業こそ、この運動に大いに協力すべきであると私も思いました(笑)。飛ぶ鳥も落とす勢いのユニクロに相手にされるかどうか不安でしたが、柳井さんはすぐにその趣旨を理解し、協力を約束してくれました。全国の店を通じて集まった募金の総額は今や三千八百万円を突破する勢いです」

「二〇〇〇年の十一月には豊島の子どもたちと一緒にオリーブの苗木千本を植樹しました。不法投棄の現場に近い海岸沿いに植えたんです。さらに、瀬戸内の小学校の子どもたちとドングリを拾って発芽させて、それを植えようというプロジェクトもスタートしています。ドングリから芽が出て、木として育つのを見たら子どもたちもうれしいでしょう? この運動の大切なところは、木々がゆっくり育つのを見守りながら、ひとりひとりの心が動くということなんです。なにしろ今は心が動く時間がない。高度経済成長以来、ゆっくりものを考えたり感じたりすることがなくなってしまった。だからこそこの運動は、性急ではなく、頑張り過ぎもせず、息長く持続させることを大切にしたいんです」

自立と自律、そして連帯

「私はね、正義感や使命感で豊島の産廃問題を担当したわけじゃないんです。ひとりの弁護士として、最初は普通の事件として関わっただけでした」

「私はね、正義感や使命感で豊島の産廃問題を担当したわけじゃないんです。ひとりの弁護士として、最初は普通の事件として関わっただけでした」

中坊公平氏のもとに豊島の人々がやってきたのは、産廃の不法投棄事件の時効成立の直前だった。まもなく豊島を訪れた中坊氏は、五十万トンの廃棄物が堆積する現場を見て、呆然とする思いだった。中坊氏は豊島の人々に聞いた。「本当に、本気で、やる気がありますか?」。「これだけの膨大な量の産廃を本当に完全撤去することができると思いますか?」。

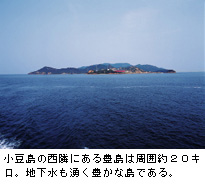

「そうしたらね、寂しそうな顔をして、いや先生、正直言って完全になくすのは無理だと思ってます、と言うんです。そもそも豊島は、瀬戸内海の島にしては珍しく水が湧き、田畑に水も引けて自給自足のできる島なんだと。だから豊島という名前がついたんじゃないか、と彼らは言うんですね。ところが、先祖がせっかく『豊かな島』と名づけてくれたこの豊島を、自分たちが生きている間にこんな状態にしてしまった。だから、たとえ産業廃棄物を撤去できなくても、せめて一矢報いたい。一矢報いたという事実だけでも子孫に残して死んでいきたいんだ、と言うんです。……私はね、この一言に動かされたんです。よし、わかったと。一矢どころか、不法投棄された五十万トンの産廃を元どおりにさせて緑に戻そうじゃないかと。産廃はそもそも都会から運ばれてきた。都会人たちが自分の見たくないものを過疎地の離島に押し付けたものです。しかし裁判するとなれば、産廃の有害性を調べて立証するだけでも二億円以上の莫大な費用がかかる。たった千三百人の人口の島にそんな経済力があるはずもない。手も足も出ないから時効直前まで来てしまった。だからね、世の中というものは、いちばん美しくいちばん弱いところがやられてしまうんです。それならば本気で反乱せよ、と私は言ったんです。平将門以来、世の中では反乱という言葉はいい意味で使われたことがない。しかし今こそ、過疎地からの反乱を起こすべきである、と中坊氏の指示によって、裁判ではない公害調停という方法を選び、莫大な費用をかけず期間を短くして戦うことが可能になった。一九七五年に始った不法投棄から二十五年の時を経た二〇〇〇年、島民の熱く長い闘いはついに実を結んだ。公害調停が成立し、不法投棄された廃棄物と汚染土壌を豊島から搬出することが決定したのである。

「私はね、これからの日本人は『自立』と『自律』、そして『連帯』がなければ救われないと思っているんです。自分の足で立ち、欲望のままに動かず、みんなのために何ができるかを考え、知恵を出し合う。オリーブ基金は、この自立と自律、連帯のためにやっている運動じゃないかと考えています。二〇〇〇年の秋に安藤さんと豊島に植えたオリーブはもうだいぶ大きくなってます。その木から採れたオリーブオイルが豊島から届きました。子どもたちと植えた千本のオリーブも大きく育ってきたから、そろそろ間引いて植え替えないといけないはずですよ」

島の老人と子どもたちの仕事

不法投棄された有害産業廃棄物の搬出は今年四月から始った。五十万トンの膨大な産廃を隣の直島の処理施設に運び無害化するには、これから十年以上かかるとされる。二〇一五年に処理が完了するとして、事件の発端から数えれば約四十年もの歳月が豊島の上を流れることになる。

新幹線の岡山駅から宇野まで乗り継ぎ、宇野港からフェリーで約四十分。人口は約千三百人。老人の割合が六割から七割を占める。豊島を行き来する乗客はごくわずかだった。

産廃が今もなお堆積する現場は、港から離れていないところにあった。その近くの海岸沿いに、安藤氏、中坊氏、そして豊島の子どもたちが植樹したオリーブ畑が広がっている。白い花の蕾をいっぱいにつけたオリーブは、植樹の時の苗木の面影はとどめていない。生命力を持て余すかのように枝を四方に伸ばしている。植物は手入れが必要である。中坊氏の言う通り、苗木から遥かに成長したオリーブはやや窮屈そうに並んでおり、その隙間には夏の光を浴びた下草が旺盛に生長している。オリーブ基金の運動には、植樹活動ばかりではなく、その手入れも含まれる。「森の番人」と呼ばれる島の人々が定期的に木の世話をしている。そのひとり、岡上義雄さんに話を聞いた。

「これからオリーブゾウムシが活動する季節なんです。オリーブゾウムシに食べられると、どんな大きな成木でも枯れてしまう。だから四月から十月ぐらいまではひと月おきにチェックして駆除しないといけない。夏は下草取りも必要です。いきものは待ってくれません。手入れが必要です。オリーブだって植えたらおしまいというわけにはいかない。豊島は若い人がいないから『森の番人』は私みたいな年寄りばっかりだけど(笑)、みなさんの浄財で植えたオリーブですからね、枯らすわけにはいかんしね」

日に焼けた岡上さんは、始終笑顔だった。木の素晴らしさは、その生長が時間の経過を素直に伝えてくることだ。何十年か後、大木となるオリーブの木の下で、植樹をした当時は子どもだった人々が、さらにその子どもたちに島の物語を語り継ぐ日が来る……。

産廃撤去運動が始まった頃、まだ高校生だった石井亨氏。運動の高まりのなかで豊島が初めて送り出した香川県の県議である。「公害調停は、高下駄を履いて全力疾走を続けたような六年半でした。ひとつの目標は達成しました。しかし次に向かうべき目標は誰にでもわかりやすいかたちでは見えにくい。十年かけて産廃をきれいにしていくという重い課題はありますが、その先に、時代を超えて共有できる故郷の豊かさとは何かを問い直さなければなりません。

運動の渦中では産廃問題は子どもたちには関わらせてはいけないという風潮がありました。大人の世界のごたごたを子どもに押しつけるなという外部からの圧力もあった。ところが、こんなことがあったんです。

産廃は北海岸に一日に百二十トンもの有害な汚水を垂れ流していました。長い間、海は死んだも同然でした。そこで汚水が流れ込まないように海と陸の間へ遮水壁を打ち込み、海の甦りに賭けることになったんです。それから、島の中学生が始めたことがあった。」海水の分析です。地道で気の長い調査は先輩から後輩へ引き継がれていった。そして今年の春に、これまでの分析結果の発表がありました。実は、香川大学の大学院生たちも北海岸の水質調査を継続的にやってくれていて、その結果もメールで届いていたんです。中学生の発表データを聴くと、大学院生の調査とまったく変わらない結果を出していました。北海岸は遮水壁の効果があって、水質が戻りつつあると。

中学生たちはさらに、自分たちの家から出ている排水も検査しながら、ペットボトルで浄水器の模型を作り、排水の浄化の実験も始めています。産廃の問題だけがすべてではないことを発見していたんですね。島はたしかに不幸な出来事を経験しました。しかしそのなかで、子どもたちは問題を見つけ出し、何を変えていけばいいのかを考えるところまで来ていた……」

海の眺め

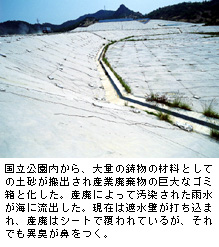

産廃の現場では島から搬出する前の中間処理施設がある。ゴミを仕分けして洗浄する気の遠くなるような作業が続いている。産廃を掘り出す作業現場は有害な物質の危険にさらされるため、ゴーグルとマスクの着用が必要だ。北海岸に面した遮水壁はもちろん、産廃の上にも雨を浸透させないためのゴアテックスのシートがかぶせてある。それでもなお、現場には燃えないゴミを燃やしたような鼻をつく匂いが漂っている。

産廃の現場では島から搬出する前の中間処理施設がある。ゴミを仕分けして洗浄する気の遠くなるような作業が続いている。産廃を掘り出す作業現場は有害な物質の危険にさらされるため、ゴーグルとマスクの着用が必要だ。北海岸に面した遮水壁はもちろん、産廃の上にも雨を浸透させないためのゴアテックスのシートがかぶせてある。それでもなお、現場には燃えないゴミを燃やしたような鼻をつく匂いが漂っている。

人間が作り出したゴミを、人間が掘り出し、分類し、洗浄し、搬送する。膨大な費用と膨大な時間。完了したときに私たちに残されるものは何だろう。ここから何かを学び、何かを変えていくことが本当にできるのだろうか-なぜか悲観的になりそうな気持ちの目の前に、北海岸の海の眺めが広がっていた。静かによみがえりつつある海。

これからの長い道のりを歩んで行くのは他の誰でもない、私たち自身なのである。その歩みに私たちは責任を持てるだろうか。そして、持続させることは可能だろうか。

※瀬戸内オリーブ基金

産業廃棄物の不法投棄で荒廃した瀬戸内海の豊島の自然を回復するために、「オリーブ」の木などを植樹しようという運動は2000年よりスタート。豊島を始めとする、直島、淡路島といったその他の瀬戸内海の島々に、100万本の木を植えることを目標としています。ユニクロは、2001年4月より全国のユニクロ店舗にて「瀬戸内オリーブ基金」の店頭募金を開始。店頭でお客様よりお預かりした募金に、同額をプラスして「瀬戸内オリーブ基金」に寄付させて頂いております。

※瀬戸内オリーブ基金ホームページはこちらです

「考える人」2003年夏号

(文/取材:新潮社編集部、撮影:菅野健児)

詳しくは、新潮社のホームページをご覧下さい