![]()

2003年07月04日

スペシャルオリンピックス日本 上田千絵美 ~「考える人」2003年夏号〜

~「考える人」2003年夏号(新潮社)より転載~

上田千絵美(Ueda Chiemi)

スペシャルオリンピックス日本 バレーボール代表チーム・アスリート

「世界に一つだけの花」を咲かせるために。

自宅の庭を開放してケネディ大統領の妹が始めたこと。

町で知的発達障害のある人々とすれ違うとき、私たちはどんな態度をとるだろう。目を伏せるだろうか。気づかないふりをするだろうか。

故ケネディ大統領の一歳年上の姉ローズマリーには知的発達障害があった。ケネディ家は彼女の存在を隠した。二十三歳の時、当時は奇跡の療法と言われたロボトミー手術を受け、ローズマリーは言葉を失った。妹のユニスは、そんな姉をとりまく環境に憤りを覚えていた。後年になって、ユニスは広大な自宅の庭を開放し、ローズマリーと同じ知的発達障害のある人々を招き、開放的な屋外の太陽の下でスポーツを楽しむデイ・キャンプをスタートさせた。一九六三年、ケネディが暗殺された年のことである。

五年後にはその活動が組織化され、「スペシャルオリンピックス」となった。知的発達障害のある人々の自立と社会参加を目指し、日常的なスポーツトレーニングと競技大会を提供する国際的スポーツ組織、スペシャルオリンピックスは、次第に全米から世界へと広がった。

現在、世界で約百万人のアスリート(選手)と七十五万人のボランティアが参加している。残念ながら日本での認知度はまだまだ低い。

眠れぬ夜を過ごした母。「娘の心はなんて素直なのか」

昭和五十六年熊本生まれ、上田千絵美さん。

小学校入学前の就学検診で再検査を受けることになったのが始まりだった。母は、いつもまとわりついて甘えてくる娘だと感じていたが、特に障害があるとは思えなかった。結果的には普通学級に入学できることになり、母は胸を撫で下ろした。

下校の途中で友達の家で遊んでいると、家への帰り方が不安になり「帰れない」と電話をかけてくることがあった。家で娘の勉強を見てあげた夜などは、どうしても気分が沈んだ。母は眠れぬまま娘と自分の未来を考えて朝を迎えたこともある。

小学校は普通学級のまま卒業した。勉強は遅れたが、まわりに迷惑をかけることはなかった。身の回りのことも自分でできた。普通の公立中学に入ったが、三年生の秋、教師に「普通高校なんか受けられませんよ」と言われ、養護学校への入学に直面した。

養護学校には重度の障害者も多かった。寝たきりで自分で食事ができない人もいる。娘がその一員になることを母はどこかで受け入れられずにいた。ところが娘は何のためらいもなく重度の障害者に近づき、顔を寄せるようにして食事を手伝おうとする。自分にはとてもできそうにないことを娘が平気でやっている。母は娘の行動を見て「自分の心は汚れているのかもしれない。娘の心はなんて素直なのか」と驚いた。

「これは無理だろう」「やらせないほうがいい」。娘の可能性をいつも限定的に決めつけていた。娘も「やって、やって」「これをして、あれをして」と母を頼るところがあった。しかし高校を卒業した時に転機が訪れた。寮のある福祉作業所に入ったのである。

寮では自立が求められた。引き出しに衣服を整理して入れるのも、昔は「丸めてポン」だった。それが、きちんと畳んで入れられるようになった。最初のうちは母も娘も離ればなれの暮らしが寂しかったが、やがてこの生活に慣れたのは娘のほうが早かった。

得意ではないと思っていたスポーツ。初めて乗った飛行機。

一年ほど経った頃、彼女はスペシャルオリンピックスに出会った。

一年ほど経った頃、彼女はスペシャルオリンピックスに出会った。

日本でも一九八〇年にスタートしたスペシャルオリンピックスは、運営上の理由によりいったん解散を余儀なくされていた。しかし九三年にこの熊本から再出発の産声が上がったのである。それまで積極的にスポーツに取り組んだことはなかった娘が、声をかけられて始めてみたら「面白い」と言った。陸上競技や球技に取り組むなかで、バレーボールが好きになった。土日に練習をし、ときには作業所の仕事が終わった後の夜間の練習にも参加した。スポーツは得意ではないと思っていたのに、練習が楽しみになっていた。

やがて二〇〇二年には、東京で開かれる夏季国内大会で、熊本県のバレーボール・チームの選手に選ばれた。生まれて初めて飛行機に乗り真夏の東京へ。仕事のある母は熊本に残った。娘がメンバーとなって参加した熊本のバレーボール・チームは大会で優勝する。

アスリートにとって、大会への参加には難しい面もある。たとえば会社に就職している場合、休暇をとって出かけることになると、「そのままずっと休んでもらってもかまわない」と会社から言い渡されるケースもある。日本では障害者雇用は遅れている。経営側の意識も低い。法律に定められた範囲で「やむを得ず採用する」企業がほとんどである。作業所が下請けをする仕事も、不況のしわ寄せをまっさきにかぶってしまう。しかし娘の所属する作業所は理解があった。積極的に応援してくれている。

夏季世界大会はアイルランド。初めてのホームステイも経験する。

二〇〇三年の夏、スペシャルオリンピックスの夏季世界大会の開催地はアイルランド。世界百六十六カ国から約七千人のアスリートと三千人にも及ぶコーチ、そして約三万人のボランティアが参加し、アイルランドの歴史上でも最大のスポーツ文化イベントとなった。日本からは五十三名のアスリートと二十四名のコーチによる代表選手団が、バスケットボール、卓球、体操、サッカー、ボウリング、バレーボール、陸上、水泳の八競技にエントリーした。大会期間中の観客は約五十万人。

彼女はバレーボールの代表選手として、世界大会を前にした国内合宿にも参加した。初めて会う仲間と共同生活をしながらの練習は緊張を強いられる。しかし、やがてお互いに声をかけあうようになり、練習にもリズムが出るようになった。合宿後にはキャプテンと手紙のやり取りもした。

大会への参加は、競技だけが目的ではない。国籍も文化も違うアスリート同士の交流も大きなテーマである。代表選手団は簡単な英会話を学び、自分たちをどのように紹介すればいいのかも考え準備をした。

日本のバレーボール・チームは得点後に円陣を組み「ファイト・オー!」と声を掛け合っていたが、英語圏では「ファイト」(戦闘)の言葉が誤解を招くと聞き、アスリート同士でいい掛け声がないかを相談した。合宿の最中に「やったー、オー!」と変えることになった。アスリートたちはこうして、技術面でも精神面でも自分自身で取り組むべき課題や目標を見つけ、努力するやり方を身につけていく。地元小学校の体育館を練習用に借りれば、練習終了後には全員でモップを持ち丁寧に掃除をする。

アイルランドに到着後の約二週間のホームステイも今回の期待と不安を大きくしていた。これはスペシャルオリンピックスで「ホストタウン・プログラム」と呼ばれる大切な行事である。言葉も文化も違う海外で経験する一般家庭での暮らし-。

増えるアスリートたち。不足するボランティアの問題。

合宿の最終日、まとめの会ではアイルランド世界大会への心構えや決意を新たにした。自分たちで手をあげ、団長への質問も続いた。東京・六本木で行われる結団式についての質問。「羽田から六本木へはどうやって行きますか?」。普段は大阪で養護学校の教諭をしている団長は頭をかいた。「一番苦手な質問が出ましたね。うーん、確か電車があると思います(笑)。一緒に調べようか、後でね」。

アスリートは驚くほど前向きである。たとえばダウン症のアスリートは合宿の終わりを泣きそうな思いで寂しがる仲間に「大丈夫だよ、また会えるんだから」と励ましの声をかけていた。

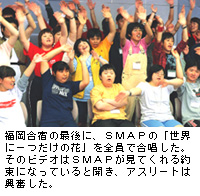

選手団のテーマソングがあった。最後に大きな声で合唱した。SMAPの歌う「世界に一つだけの花」。大きな身ぶり手ぶりが加わる。

……………

そうさ 僕らは

世界に一つだけの花

一人一人違う種を持つ

その花を咲かせることだけに

一生懸命になればいい

(作詞・作曲 槇原敬之)

JASRAC 出0307056-301

スペシャルオリンピックスは日本ではまだ知られていないのが実情だ。ボランティアが足りない。コーチの数も、増えてゆく選手に追いつかない。アメリカではスペシャルオリンピックスにボランティアとして参加すること自体が大きな誇りとなっている。知らぬ者はいないといってもいいほどスペシャルオリンピックスは定着している。

福岡での合宿に宮城県からボランティアとして参加していた初老の夫婦は「アスリートの笑顔を見ることができるだけでうれしい」と言う。スペシャルオリンピックスの意義はアスリートの側だけにあるのではない。ボランティアとして参加する人々にも、知的発達障害への深い理解を与え、活動に参加すること自体によって得る大きな喜びを差し出してくれるのである。

町で知的発達障害のある人々とすれ違うとき、あなたはどうしていますか?

Special Olympics Nippon

スペシャルオリンピックスは民間ボランティアによって運営されている特定非営利活動法人(・・・法人)。ボランティアには、アスリートと一緒にトレーニングする)。「コーチボランティア」、事務や受付などの「事務ボランティア」、会場までの車の送迎などをする「サポートボランティア」などがあります。ユニクロは昨年の夏季ナショナル大会で当社社員・役員約250名がボランティアとして参加。大会用のTシャツ7000枚を寄贈させて頂きました。また、アイルランドで行われた夏季世界大会の日本選手団正式ユニフォームを85着寄贈させて頂きました。

スペシャルオリンピックスは民間ボランティアによって運営されている特定非営利活動法人(・・・法人)。ボランティアには、アスリートと一緒にトレーニングする)。「コーチボランティア」、事務や受付などの「事務ボランティア」、会場までの車の送迎などをする「サポートボランティア」などがあります。ユニクロは昨年の夏季ナショナル大会で当社社員・役員約250名がボランティアとして参加。大会用のTシャツ7000枚を寄贈させて頂きました。また、アイルランドで行われた夏季世界大会の日本選手団正式ユニフォームを85着寄贈させて頂きました。私たちはもっと多くの皆様にスペシャルオリンピックスの活動が知られるようになることを願いながら、これからも、世界で75万人を数えるボランティアとともに、支援を続けて参ります。

「考える人」2003年夏号

(文/取材:新潮社編集部、撮影:広瀬達郎)

詳しくは、新潮社のホームページをご覧下さい