1947年、ロバート・キャパの発案により結成されたマグナム・フォトは、「報道と芸術の個性的融合」を目指す写真家集団である。今回UTではマグナムに現在参加している6人の写真家の作品から、“旅”を想起させるものを選んでTシャツにした。見る者を異国へと誘う写真の作者たちは、いかにして撮影行為と向き合ってきたのだろうか。旅が恋しくなる一枚をどうぞ。

Martin Parr

写真はハイ&ロウカルチャーの両方に通じる。

Q.あなたが写真を撮る上で最もこだわっていることは?

A.撮影はとても難しいもの。外に出るたび、アイコニックな写真が撮れることを期待しますが、ほとんどの場合は失敗します。なので、失敗も想定内として受け止めています。失敗するうちに、いいものがぽつりと撮れる。1年のうちに2、3枚ほど優れた写真を撮影できたなら御の字なのです。写真を撮るのは簡単ですが、いい写真を撮るというのは本当に難しいのです。

Q.携帯電話にはどんな写真が残っていますか?

A.そのときどきに会っていた人の写真、過去数年にわたりスナップしてきたほかの写真家、購入したい本のカバーなど。レストランで料理を撮影することはないです。

Q.今回Tシャツになった一枚が撮られた背景は?

A.実はこの写真を見ても、撮影した記憶を思い出せないのです。ただ、フラッシュと鳥の組み合わせは私のスタイルなので、自分の作品かどうかは議論するまでもないですが。たいていの作品は覚えているのに、奇妙なことにこれは覚えていません。今まで出版されたことがなく、誰も見たことがないものなので、すっかり忘れてしまっていたのでしょう。この写真の情報にはニースとありますが、ブライトンで撮ったのかと思いました。雑誌の仕事で訪れたときのものでしょう。

Q.人生でいちばん記憶に残っている旅の思い出は?

A.非現実的でとても記憶に残っているのは北朝鮮です。25年前に訪れました。北京の会社の方と訪れたので、撮影は許可されていましたが、ホテルから勝手に出ることも許されず、撮影も簡単にできない。それだけで十分に興味深い体験でした。

Q.ご自身の写真がTシャツになることについてどう思いますか?

A.なんの躊躇もありません。Tシャツからフェイスマスクまで、何でも歓迎です。写真の力とは、ハイ&ロウの両方のカルチャーになれることだと思うのです。ミュージアムの壁に飾られている作品と同じものがTシャツやスケートボードに使われている、それは写真がハイ ロウカルチャーの両方に通じていることの証明で、素晴らしいこと。なので、ローカルチャーにおける写真使用の機会を断ったことはなく、同じように、MoMAなどミュージアムが写真を買いたいといっても承諾します。私にとってそれは写真の力なのです。

PROFILE

マーティン・パー|1952年、ロンドン生まれ。大学で写真を学んだ後、写真家としての活動を開始。’88年にマグナムに参加、現在は正会員。ニューカラーの旗手と評され、そのユニークなカラー写真には社会を見つめる独特のセンスが現れている。

Alec Soth

頭を空っぽにし、その瞬間だけを生きる。

Q.写真に目覚めたきっかけは?

A.大学時代は屋外で彫刻を作っていました。写真を撮り始めたのは、それらを記録するため。最終に、自分に彫刻は必要なく、写真自体が作品になれると気付きました。

Q.マグナム・フォトに所属する写真家で影響を受けた人は?

A.私は数多くの写真家から影響を受けています。なかでも特に好きだったのがスーザン・マイゼラス。彼女を知ったのは、16 歳のときにミネソタで開催された「The New Color Photojounalism」という展覧会です。展覧会には行っていないのですが、図録を見て彼女の色使いにとても影響されました。スーザンは今ではよい友人で、色の使い方だけでなくいろいろな理由で非常に尊敬しています。

Q. あなたが写真を撮る上で最もこだわっていることは?

A.写真を撮るとき私が目指しているのは、その瞬間を生きること。ある意味では頭を空っぽにすることを求めているのかもしれません。頭を使うのは、シャッターを押す前後だけにするようにしています。

Q.今回Tシャツになった一枚が撮られた背景は?

A.アメリカを横断しながら、社会から引きこもるか、完全に投げ出してしまいたいと思っている人々の写真を撮っていた2008年の一枚です。

Qあなたにとって旅とは?

A.私にとって旅の醍醐味は集中できることにあります。普段の生活では何かと邪魔が入りますが、旅をしている間はそれがあまりありません。私は自分の車という小さな空間で生活できますからね。その意味で、ロードトリップ以上に自分にとって意義深い旅はないといえるでしょう。その中でも特に意味があったのは、大学時代にミシシッピ川を下ったときの旅です。私の最初の写真集『Sleeping by the Mississippi』の10年前のことでした。

Q.あなたにとってカルチャーとはなんですか?

英語の“culture”には「命を育む」という生物学的な意味があるのですが、私はこの意味に魅かれます。社会の定義についてもこれと同じように考えています。いずれも、時間の流れに従って変化し続ける生き物だと私は思います。

PROFILE

アレック・ソス|1969年、ミネソタ州生まれ。2004年にマグナムに参加、’08年より正会員。「オン・ザ・ロード」系アメリカ現代写真を継承し、早くからコンテンポラリーアートの世界で注目を浴びる。主な写真集に『Sleeping by the Mississippi』など。

Eli Reed

勇気を出せば見えてくる、いくつもの可能性。

Q.マグナム・フォトは入会前のあなたにとってどんな存在でしたか?

A.質が高く個性があり人道的な仕事をする集団。ときには間違った方向に進むこともあるけれど、常に変化し続ける。新メンバーの作品も間違いなく質が高く、常に変化しながらも伝統は着実に受け継がれていると思います。

Q.どんな瞬間に「シャッターを切ろう」と思うのですか?

A.「今がそのときだ」と頭をよぎった瞬間、それは既にその写真を撮ることに出遅れているのです。

Q.今回Tシャツになった一枚が撮られた背景は?

A. この写真を撮影したときのことはよく覚えています。場所は2014年の韓国。雨の日のラッシュアワーで、車の後ろから差し込む光が奇妙なのに美しくて、とても気に入り撮りました。この組み合わせが絶妙で、何もかもがきれいにまとまった一枚です。ちょっとした嵐の雰囲気もうまく表現できたと思うし、なによりあの写真はTシャツにとてもよく映える。実際、できあがったTシャツはすごくよかったですね。

Q.人生でいちばん記憶に残っている旅の思い出は?

A.初めてアメリカを出た旅が印象に残っています。そのとき私は初めてアメリカにおける人種差別の根深さを理解し始めました。そして、自分の仕事を通じてこの問題に取り組み始めたのです。これまで以上にしっかりと静かに自分の内面に目を向けることの大切さも学びました。

Q.あなたにとって写真とは?

A.勇気を出して見ようとすればいつでもそこにある、いくつもの可能性。

Q.あなたにとってカルチャーとはなんですか?

A.この地球上のどこに生まれ落ちようとも、文化は無視することができない人生の一 であり、嘘偽りのないもの。でも、私の知る限り、ほとんどの文化は正直ではない。その理由は、 分ではなく他人の文化を理 し評価する人たちの物差しによってあらゆることが測られているから。そのときに流行っているものばかり選び、アーティストが 分の魂が本当に求めているものを表現しようとしたものをばっさり切り捨てる出版社のなんと多いことでしょう。

PROFILE

イーライ・リード|1946年、テキサス州生まれ。’70年から写真の仕事を始める。数社の新聞社でフォトレポーターとしての地位を確立し、’81年にはピュリッツァー を次点で受賞した。’83年にマグナムに参加、’88年から正会員として活動。

Gueorgui Pinkhassov

獲物を捕らえるハンターのごとく本能で撮る。

Q.マグナムに入る前、映画監督のアンドレイ・タルコフスキーと親交があったとか?

A.はい。若い頃の私は 芸術写真に興味があり、監督の映画にとても強く影響を受けていました。彼の美学に魅せられた私は、監督に初めて挨拶をしたときに自分の写真を見せたんです。そしたら監督はきっぱり言いました。「これは写真じゃない。本当の写真は日常にある決定的瞬間だ。日常をありのままに撮りなさい。そうすればすべてが変わるときがくる」と。監督は正しかった……。それ以後、私の人生は悪夢の中でも見たことがないほど厳しいものに変わりました。当時の私にとっては監督が神で、偉大な指導者でした。彼のアドバイスに素直に従い、持ち運びやすい小型のカメラを買って日常を撮り始めたのです。

Q.どんな瞬間に「シャッターを切ろう」と思うのですか?

A.答えはいたってシンプルです。私はこの答えに自分の勘でたどり着いたのですが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの言葉を借りれば、撮影の瞬間は何も考えない。自分の存在すら忘れる無の境地に入る。原始的な生き物のように、獲物を捕らえるハンターのようになり、本能で動く。できるなら、知能をすべて脱ぎ捨てて思考を止める。人間の本能は知能に左右されない。大事なのは素早く反応すること。私はこの考えが正しいと思っています。

Q.カメラマンにならなかったら、何をしていたと思いますか?

A.正直なところ、よくわかりません。生きるためには別の職業を見つけただろうし、ほかの才能を見出したのかもしれません。しかし、どんなに素晴らしい職業でもあらゆる世界を見ることができるという面ではカメラマンの仕事にかないません。好きでやっていることがお金と周りの評判を生み、そして職業を人生そのものに変えていく。これほど嬉しいことはありません。

Q.あなたにとって写真とは?

A.この質問には永遠に答えられるから困りましたね。私にとっての写真は、何よりも「フォト」と「グラフィー」、つまり光を描く道具です。フォトグラフィーは時間を保存できる防腐剤のようなものです。

PROFILE

ゲオルギィ・ピンカソフ|1952年、モスクワ生まれ。映画スタジオのセットフォトグラファーとして活動。’78年にフリーになり、アンドレイ・タルコフスキーの『ストーカー』でスチール・カメラマンを務める。’88年よりマグナムに参加。

Alessandra Sanguinetti

地球で生きているという事実を刻む。

Q.マグナム・フォトに所属する写真家で影響を受けた人はいますか?

A.9歳のときにシム(デビッド・シーモア)の写真に出合って、多大な影響を受けました。戦争によってトラウマになり、親を亡くした子どもたちの写真は、守られ、大切に育てられてきた私が知らなかった世界に向かって開かれた最初の窓でした。写真とは誰かの経験、あるいは歴史、世の中の不平等や悲劇を証明するものであり、写真がなければ決して知ることもなかった人とのつながりを瞬時に作り出すものであるということを、彼の写真から学びました。

Q.どんな瞬間に「シャッターを切ろう」と思うのですか?

A.写真を撮るときには、特定の何かを求めているわけではありません。作品によっても、時間の経過によってもそれは変わってきます。ただ、私の作品づくりの根っこには、この地球上で同じときを生きていることの重大さとはかなさを具体的なイメージに落とし込もうとする自分が必ずいます。

Q.今回Tシャツになった一枚が撮られた背景は?

A.このイメージは自宅から1ブロックのところで撮りました。2020年のことです。ここに写っている交差点を私は毎日車で通ります。右折すると誰もいない野性味あふれる海岸へ、左折すると街と高速道路に出ます。毎日ここを通るとき、自分はこのふたつのどちらかを選ぶことができると実感できるのが好きです。

Q.あなたにとって旅とはどのようなものですか?

A.知らない場所へ旅をすると、子どもに戻った気持ちになります。一日が長くなり、何が起きるかわからない感覚がより強く感じられます。これから自分が何を見るのか、角を曲がったら誰に出会うのか全然わからないという状況が好きなんです。

Q.「死ぬまでにこんな瞬間を撮りたい」というようなヴィジョンがあれば教えてください。

A.満月の下、どこまでも続く曲がりくねった田舎道を横切る野兎を撮りたいです。

Q.あなたにとってカルチャーとはなんですか?

A.物語を語ること。人が持っていて自然にないものの中で唯一価値があるのは、これだと思っています。それはつまり、経験を振り返り、他者と共有することができる力です。

PROFILE

アレッサンドラ・サンギネッティ|1968年、ニューヨーク生まれ。『ライフ』、『ニューヨーク・マガジン』をはじめ を中心に作品を発表している。2007年よりマグナムに参加、’11年より正会員。主な写真集に『Onthe Sixth Day』など。

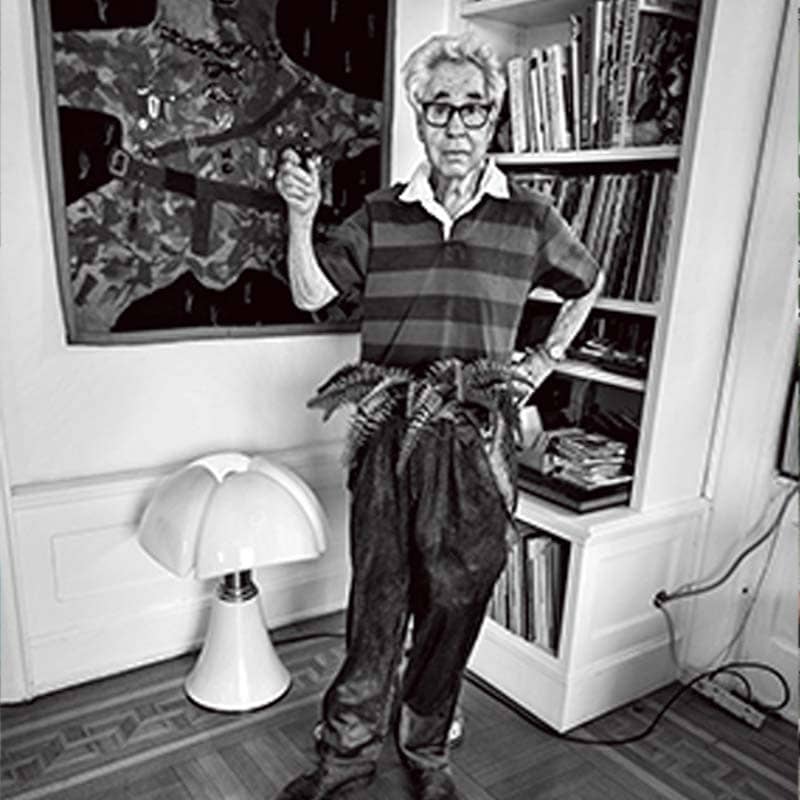

Elliott Erwitt

日常の中に潜む、未知なる瞬間を探して。

海岸沿いに停められた車の丸いサイドミラーに、微笑みを浮かべながら口づけを交わす男女の姿が映し出されている。愛に満ち溢れたその瞬間を、美しいモノクロームで切り取った「カリフォルニア・キス」は、どこかで目にしたことのある一枚だろう。撮影したのは、エリオット・アーウィットだ。

ロシア人の両親のもと、1928年にパリで生まれたアーウィットが、アメリカに移住したのは11歳のとき。場所は映画の都ハリウッドだった。この地で写真の魅力に取り憑かれた彼は、写真を学ぶべくロサンゼルスのシティ・カレッジに入学。卒業後はニューヨークに引っ越し、写真家として本格的に活動を開始する。

ニューヨークである人物と知り合ったことがアーウィットの転機となる。その人物とは、マグナムの創始者のひとりであり、世界的な写真家であったロバート・キャパだ。彼の推薦によりアーウィットが参加することになったのは25歳のとき。またたく間に頭角を現したアーウィットは、さまざまな作品を残したほか、商業写真も数多く手掛けた。その後、’60年代後半には社長を3年間務めるなど、名実ともにマグナムの中心的な写真家となり現在に至る。

アーウィットの作品の特徴は、日常の中に潜むドラマチックな瞬間を、おかしみすら感じさせるフレーミングで切り取ることにある。それは今回Tシャツになった作品についても当てはまるだろう。

‘54年にワイオミングで撮られたこの一枚は、疾走する機関車とそれに並走する1台の自動車を、リアウィンドウ越しに捉えている。アーウィットの言葉によれば、「車と機関車が競っているように見えるのは偶然です。特に競っているわけではありません」とのことだから、機関車も自動車も普通に移動していただけなのだろう。しかし、その瞬間をアクション映画の1シーンのごとくダイナミックに切り取ってしまうあたりが、いかにもアーウィットらしい。

アーウィットは自身の写真観をこう語っている。「できるだけ先入観を持たずに、見たものに反応することです。写真はどこにでもあります。単に物事に気付いて、それを整理することなのです。自分の周りにあるものに関心を持ち、人間性や人間の喜びに関心を持てばいいのです」。彼にとって写真とは、日常の中に未知なる瞬間を探し当てるツールなのかもしれない。

PROFILE

エリオット・アーウィット|1928年、パリ生まれ。’53年にマグナムに参加。写真のほか、ドキュメンタリー映画やコメディ映画、エッセイ執筆なども手掛けている。主な写真集に『幸福の素顔―エリオット・アーウィット写真 』など。

PROFILE

マグナム・フォト|1947年、ロバート・キャパ、アンリ・カルティエ ブレッソン、ジョージ・ロジャー、デビッド・シーモアによって発した写真家エージェンシー。以来、さまざまなバックグラウンドを持つ写真家が参加し、自らの情熱や興味の赴くままに写真を撮り続けている。

2月25日からのUNIQLO店舗で配布中のUT magazine vol.5 p.44-45の写真キャプションに記載違いがありました。中央に写っているのはアレック・ソスさんではありません。お詫びして訂正いたします。

注目コラボレーターへのインタビューや新商品の情報が満載。ぜひ店舗でお手に取ってご覧ください。