今回、UTとルーヴル美術館のコラボレーション企画に抜擢されたのは、世界で高く評価されている現代アーティスト、カミーユ・アンロ。

彼女の作品は、見る人の目と心を惹きつける魅力に溢れ、私たちの世界を形作る情報やシステム、価値観を解体し、新たに構築するような複雑で多層的な視点を提示している。無数の作品が詰まった“百科事典”のような美術館が大好きだと語る彼女がルーヴル美術館のコレクションから厳選しデザインしたTシャツは、一体どのようなものだろう。今回のインタビューでは、カミーユ流の美術館の楽しみ方や、日本やいけばなへの興味、ファッションへの想いなどについて多層的な質問を投げかけてみた。まず、ルーヴル美術館との関係について尋ねると、パリで生まれ育った彼女は、子どもの頃から身近な存在だったと語ってくれた。

パリで育ったので、子どものときは母や祖母に連れられて、よくルーヴル美術館に遊びに行きました。広くて終わりのない、永遠のような場所だと感じていたのを覚えています。母は作品を前にすると、いつも少しぼーっとしていたから、迷子にならないようにしないと、と気を張っていました。10代のときは学校の見学でルーヴルに行き、テオドール・ジェリコーの作品に強く惹きつけられました。描かれた人々の着ている服、馬、そこで起こるドラマ…彼のように馬を描いてみたいと思ったものです。2012年にルーヴルで「The Strife of Love in a Dream」という映像作品を撮影したときは、やっと美術館のなかでどう動けば良いのかわかってきて、もうこれで迷子にならなくてすむ!と安心しました。いまは、自分の子どもたちと一緒に美術館を訪れるのが好きです。私が知っている美術史の知識を子どもたちとシェアして、彼らも自分なりのお気に入り作品を見つけて楽しんでいます。

ルーヴル美術館の膨大なコレクションの中から、今回Tシャツのデザインでコラボレーションした作品を選んだ理由について教えてください。デザインを考える上で、どのようなアイデアがありましたか?

子どものころルーヴルに行くと、祖母はよくドミニク・アングルの作品を指差して、最も素晴らしい「線の作家」の一人だと言っていました。強度があり、かつ緻密な線を用いたデッサンや絵画が特徴的です。彼の描く線には、ダイナミックな感じがあります。非常に正確でありながら、少しだけ歪んでいて、それが絵の中の人物を生き生きとさせるのです。

「カロリーヌ・リヴィエール嬢の肖像」を観たときは、こがね色のグローブを付けたたくましい腕に目を奪われました。そして、モデルの繊細な表情や、ゆるく垂れたストールとのコントラストが素敵だと思いました。顔が少し平らに描かれ、首が長くなっているところも良いですね。肩は下がり、肩先が縮んだ先から、顔が植物のように生えています。こちらを見つめる視線には、モナ・リザの絵のような緊張感があり、目が描かれている位置の関係で、どこから見てもこちらを見つめているように感じます。

© 2017 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Franck Raux

「アランソン公エルキュール=フランソワ(1554-1584)の肖像」に関しては、子どもなのに大人のように描かれた肖像画であることが気になりました。当時、多くの王姫や王子たちがそのように描かれたのです。彼の表情には、深い哀しみがあるように思いました。若くして亡くなったのです。すごく寂しそうだったので、私のデザインでは犬を描き足しました。安心してもらえたらと思って。

© 2011 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

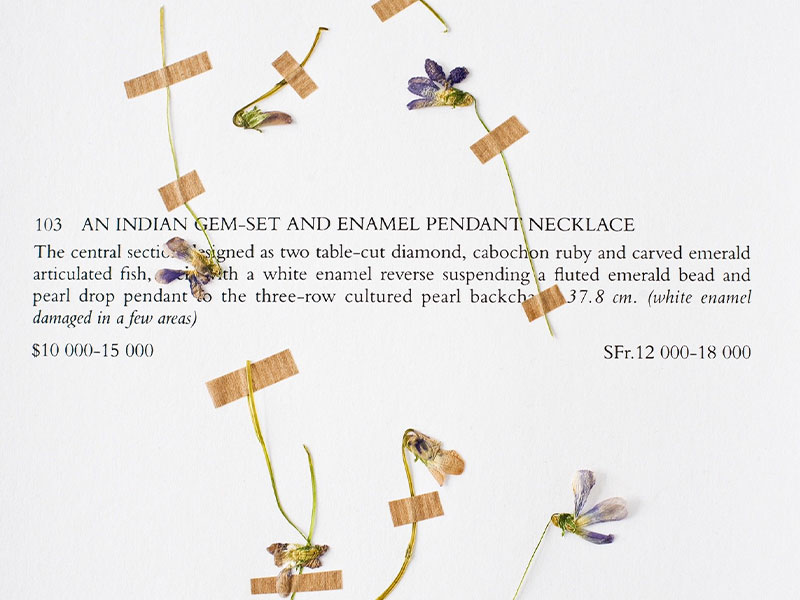

ユニクロのデザインチームは、私の作品「Jewels From the Collection of Princess Salimah Aga Khan」のデザイン要素を取り入れることを提案してくれました。この作品は、印刷した文書の上に、押し花と、押し花にするための花をニューヨークのアッパーイーストサイドで摘んでいる私の写真で構成したインスタレーションです。文書は、サリマ・アガ・カーン王妃が自身の高価なジュエリーコレクションを、クリスティーズのオークションにかけたときのカタログをスキャンしたもの。女性の富への権利と、価値の概念について思案するための作品です。

Camille Henrot, Jewels from the Personal Collection of Princess Salimah Aga Khan (detail), 2011-2012

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

Camille Henrot, Jewels from the Personal Collection of Princess Salimah Aga Khan, 2011-2012

Installation view, "Days Are Dogs”, Palais de Tokyo, 18 October 2017 - 7 January 2018. Photo: Aurelien Mole.

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

今回のTシャツデザインでは、Googleで「ルーヴル美術館の収蔵作品で最も有名な作品」と検索して見つけた「ルーヴルで最も有名な作品リスト」をもとにしています。私はいつも、「ベスト〇〇」みたいなランキングをオンラインで見つけるのが好きなんです。大抵はすごく主観的でなんの根拠もなく作られているのに、もっともらしく堂々と書いてあるのがおかしくて。

美術館を訪れることの魅力はどんなところにありますか?

私は、ルーヴル美術館やニューヨークのメトロポリタン美術館のような、「百科事典」みたいな美術館に行くのが好きです。本当に多種多様な作品があって、それらを観ていると、自分の頭を悩ませている美的な問題に対する答えをいつも見つけることができるからです。例えば、足を描くのってすごく難しくて、とくに正面から描くのは大変ですけど、古代ギリシャの表現はそれに対してとてもエレガントな解を出しています。または、動物の彫刻で参考になるものはないかと探しているときに、古代エジプトの牛だか犬だかの小さな置物を目にして、すごく小さいけれど、動物が座るときに足がどう折り畳まれるのかについて、とても良い答えを見つける、とか。もしくは色に関して。ときどき自分の使っている色がつまらなく感じるのですが、そんな時にフジ色の布をまとってサーモンピンクの背景の前に立つ女性の描かれた絵画を見て、自分では絶対に思いつかない組み合わせだな、と感心したり。唇をどうリアルに描くのか。唇の輪郭線って実はあまりはっきり描かれていなくて、色も思ったより顔の肌の色に馴染むような色を使うんだな、とか。陰影をはっきりつけると顔がかたく見えるけど、エッジをぼやかすと、より生き生きと人間らしく見えるんだな、とか。いつも自分の作品に参考になるような面白いヒントや方向性を、大きな美術館で見つけています。

2015年には、「Is It Possible to Be A Revolutionary and Like Flowers?」をルーヴル美術館で展示していますね。この時はなぜこの作品を展示しようと思ったのですか?

Installation view, "Is It Possible to Be a Revolutionary and Like Flowers?”, La Triennale: “Intense Proximity”,

Palais de Tokyo, 20 April - 26 August, 2012. Photo: Fabrice Seixas.

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

Camille Henrot, “Coyote Stories”, Mourning Dove, 2014

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

Installation view “Camille Henrot: Stepping on a Serpent”, Tokyo Opera City Art Gallery, 16 October - 15 December, 2019. Photo: Go Itami

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

「Is It Possible to Be A Revolutionary and Like Flowers?」は、いけばなのアレンジをいくつか展示するシリーズ作品です。毎回のアレンジは、自分が読んだ本の記憶をもとに構成していて、拾ったものや見つけたもの、有機的なものなどを取り入れています。有機的な要素は、腐敗したものや生ものなど様々ですが、展覧会の会期中に交換していく必要があります。ルーヴルで展示する機会をいただいたのは、人間の考える時間と過去の概念にまつわる現代アート作品と歴史的な作品を並列して見せる展覧会”Une brève histoire de l’avenir”が開催されたときです。このシリーズは自分の記憶に真正面から向き合い、記憶をどう再構築して表象するかについて考えたものだったので、とても良い機会になりました。私はいつも、人間が人生の混沌を整理するために作り出すシステムに魅了されてきました。パリにあるパレ・ド・トーキョーで2017年に開催した個展”Days Are Dogs”でも、「曜日」という人間が一から作り上げたシステムに、人々が感じる心理的つながりや感情についてをテーマにしました。

いけばなにインスピレーションを感じたのはなぜですか? 日本に来ていけばなに対する印象は変わりましたか?

最初に日本に行ったのは、いけばなの作品を作り始めるよりずっと前のことです。長いこと、いつかは行きたいと夢見ていた場所でした。80年代に子ども時代を過ごした私は、日本のマンガやアニメにどっぷり浸かっていましたから。テレビと鉛筆と紙が、私のベビーシッター代わりでした(笑)。母親が家に日本の版画を飾っていたのも覚えています。子どものころから、日本への好奇心を膨らませていたのです。

2005年に東京の原美術館で展示のお誘いをいただき、日本に数ヶ月滞在しました。でも面白いことに、いけばなに最初に関心を持ったのは日本ではないんです。2010年にニューヨークに移り住んだころ、露店でいけばなに関する本を3冊買いました。その1冊が草月流についての本で、いけばなは「いつでも、どこでも、誰にでもいけられる」という考え方に、すっかり魅了されました。お金がなかったので買えるものは限られていたけれど、道端で見つけたものを集めたり、花や植物を買ってきたりして…。2010年から2011年にかけての2年間は、毎日のように自分が読んだ本の記憶をいけばなにしました。生活の拠点をニューヨークに移すためにパリから送った本たちは、ほぼ1年ものあいだ税関に引っかかって手元になかったので、それらを思い出しながら、鬱々とした気持ちでいけていました。私のいけばなの活動に転機が訪れたのは、2012年にパレ・ド・トーキョーで開催され、オクウィ・エンヴェゾーがキュレーションを手がけたトリエンナーレ「極度の親密性(Intense Proximity)」展で、素晴らしいいけばなの師範である新井里佳さんにお会いしたときです。トリエンナーレに展示するインスタレーションを作る際に、里佳さんが草月流の技法をたくさん教えてくれました。そして2019年に東京オペラシティアートギャラリーで野村しのぶさんキュレーションのもと個展を開催した際には、野村さんが草月流の本江霞庭さんと中田和子さんをご紹介くださり、私のいけばなはさらなる進化を遂げました。いけばなの作品を日本で発表するのはとても光栄だったし、同時にとても緊張しました。

日本で他に面白いと思ったものはありますか?

全部!この質問にちゃんと答えようとすると、すごく長い答えになってしまいそうです。日本にいるときというのは本当に、私にとって至福の時間なんです。日本にいないときは、日本に思いを馳せて、次に行ってみたい場所のリストを作ったり、行く理由を探したり、買うものを考えたりしています。庭園は本当に興味深いですね。木の剪定のされ方とか…。あとはファッションも面白い。日本の洋服のデザインだけは、飽きることがないし、どこよりも質がいい。スタジオで使う道具も、日本で買ったものがたくさんあります。PIGMENT TOKYOの製品や、カッターや、清晨堂の絵筆など。

日本を訪れる前からいろいろ想像はしていましたが、実際来てみると、私の感覚にとてもよく馴染むように感じたんです。食べものはどれも最高で、素材の味がきちんと生かされている。味が濃すぎたり、複雑すぎたりしない。街もとても静かですよね。地下鉄に乗っていても、心地よくて居眠りしたくなっちゃうほど! そしてもちろん、日本の版画や書道の線の強さなどは、私にとって大きなインスピレーションです。日本の映画もとてもいい。おそらくフランス映画と同じくらいよく観ていると思います。挙げたらきりがないですね。

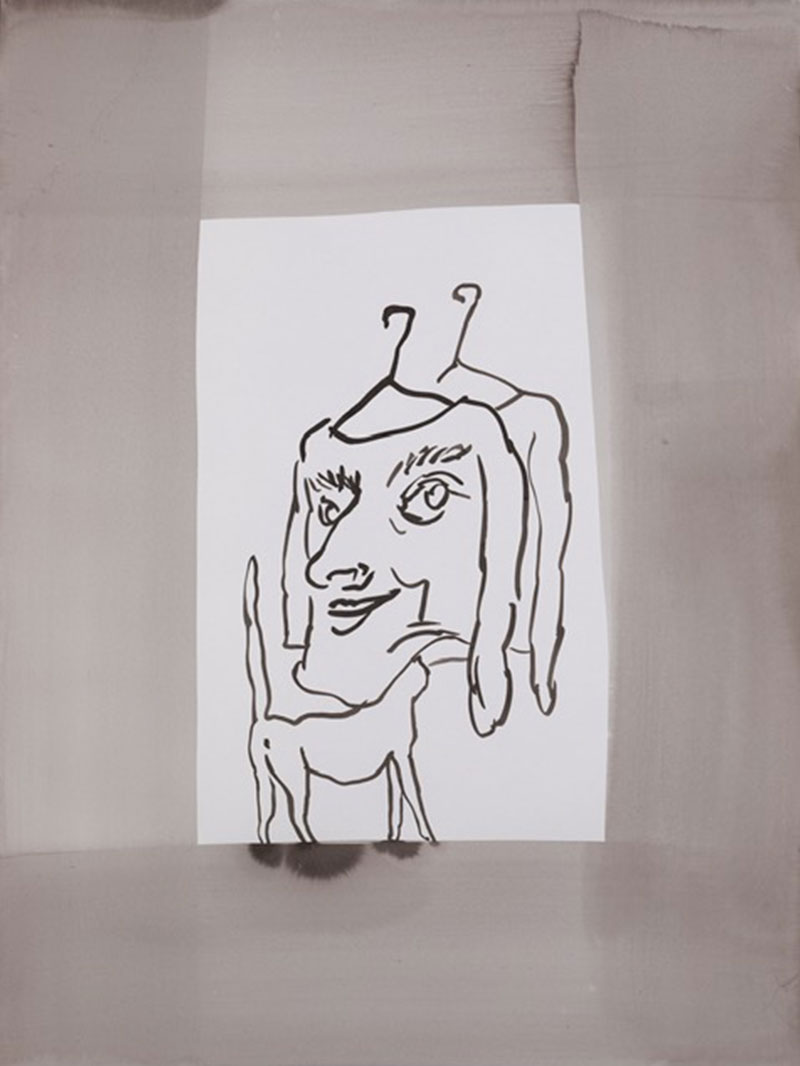

2019年東京オペラシティアートギャラリーでの個展「蛇を踏む」に出品されたドローイングは、「体を包む時には奥行きを持ち、脱いだ時には平らになるという衣服の特徴から、さまざまな連想が働い(た)」(*1)そうですね。どのようなことに関心を持っていたのですか?

Camille Henrot, Resting Faces, 2018

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

Camille Henrot, Please Tell Me Who I Am, 2019

© ADAGP Camille Henrot. Courtesy of the artist, Mennour (Paris) and Hauser & Wirth.

「アイデンティティ・クライシス」というドローイングのシリーズですね。このシリーズでは、ハンガーに吊るされた洋服や、テーブルの上に平らに置かれた洋服を身体にまとったときに、布の模様がどのように変化するかという対比に関心を持っていました。2Dと3Dを行き来する試みをドローイングにしてみるという感じです。同時に、衣服の持つ社会的な役割や、アイデンティティにまつわる問いが服にも反映されること、「馴染む 」という概念、不十分さ、などについて考察していたことも関係しています。

カミーユさんにとってファッションや洋服とは? 何を着るかで自分の考えや行動が変わると思いますか?

ファッションは私にとってとても重要で、刺激的なものです。ファッションや「エレガンス」といったものに重きを置く環境で育ちました。まだ小さかったころから、フランスとイタリアの『ヴォーグ』誌の定期購読をお願いして、将来はファッションデザイナーになるつもりでした。今でもファッション・デザインのスケッチ集をたくさん持っています。日々の生活では、新しい発想や気分を欲しているとき、その日の気分や体調に合わせてルックを変えてみるときなど、ファッションに触れるとすごく嬉しい気持ちになります。取るに足らないことのようですが、洋服を見て友人と話したり、街で面白い服を着ている人を見かけたりするだけで、とても楽しい。紅茶に砂糖を入れるようなものです。スポーツに興じたり、好きなサッカーチームの活躍について語り合ったりする人がいるように、私にとってはそれがリラックスする方法なのかもしれません。ファッションのもつ新しさが好きなんです。流れる水のように、常に変化し、更新されていくのが。スタジオで日々制作している分には良い服を着る必要はないけれど、特別なイベントに行くときは、仕事から離れて非日常を演じます。そこには明確な違いがあります。普段とは別の誰かになれるということですから。

自分のつくったイメージがアート作品として真正性を持つことと、生産システムのなかで大量にプリントされることは、真逆のように思いますが、自分の作品が世界の人々に「着用」されることについて、どのように感じていますか? カミーユさんの作品はしばしば「親密さ」がテーマに置かれますが、アート作品を身につけることで、アートを体験する方法が変わると思いますか?

作品のイメージを身につけるという経験は、人々の心の中に何らかのつながりを作るとは思います。子どもたちを見ていると、とくに顕著ですね。すでに見たことがあるもの、あるいは認識できるものが好きなようで、よく反応してくれます。作品のイメージを身につけることは、アートとの深いつながりを保証するものではないし、私の作品がそのようなつながりを生み出すと豪語するつもりもありません。しかし、デザインはアートを鑑賞するという体験への入り口や、宣伝のような役割を果たすとは思います。10年後、15年後、数え切れないほど洗濯され、生地が変化し、色あせたTシャツを見るのが一番楽しみです。それは、人々のモノに対する純粋な愛情の表れですから。たとえシミが何個かあっても、着古してクタクタになったTシャツの心地よさは格別でしょう。

SNS上では何事にも即効的でシンプルな答えが提供されるなか、人々は日を増すごとに、不確実性や曖昧さ、複雑さに対して不寛容になっています。カミーユさんは、アーティストが 「ニュアンスと矛盾の存在する空間 」を守ることの重要性に言及しています。なぜそれが重要だと思うのですか? とくに、何かを間違えることや、すぐに答えが出ないことを怖がる人々に対して、未知の時間に宙吊りになることを楽しむにはどうすれば良いのか、何かアドバイスはありますか?

複雑さをじっくり味わい、急かされることなく理解できる空間を構築することは非常に重要です。とくにアメリカは今年選挙の年ということもあり、緊急性、二元的な対立軸、わかりやすい意見、単純化することなどが強調されすぎていると感じます。人々の集中力は激減しています。将来のこと、とくに自分の子どもたちの将来のことを考えると、とても心配になります。いけばな、絵画、ドローイング、彫刻、読書のような活動は、回復力を高め、心の安らぎを与えてくれます。自分の頭で考えることができるのです。あらかじめ定められた方向性なしに思考が流れるようになり、瞑想状態に近づくこともできるでしょう。この状態に身を置くことは、判断の質を高め、心の健康を保つためにとても大事です。そのような空間を作ることはどんどん難しくなっているように感じますが、同時にその必要性は増しています。デジタル文化が私たちの時間を蝕んでいる今だからこそ、大事な部分を守るために、強さと規律が必要なのです。アーティスト、ライター、ミュージシャンは、こうした空間を作ることができる存在だと、私は信じています。

今、特に関心を持っている世界の考え方やトピックはありますか? そういったものから受ける影響は、カミーユさんの作品にどのように現れていますか? 今後予定されているプロジェクトや展覧会についても教えてください。

最近はケア・ワークという概念と、それが歴史的にどれほど軽んじられてきたかについて、多くの時間を費やして考えています。昨年、私はハッチェ・カンツ出版から『Milkyways』というエッセイ集を出しました。内容としては、政治的な意味でも芸術的な意味でも、親でありアーティストであることで生じる葛藤と機会について、思いを巡らせたものです。

2025年2月にハウザー&ワースで開かれる次の展覧会では、教育と「飼い慣らし」の概念に焦点を当てる予定です。つまり、文化がどのように広まり、「規範」はどのように形成されるのか。規範は私たちにどのように彫り込まれ、そして私たちはどのように社会の規範に合わせて造形されていくのか。私たちは何を失い、何を得るのか? 「Dos and Don'ts」というペインティングのシリーズを発表するのですが、エチケットや社会的行動に関する歴史的、近代的な書物からインスピレーションを得て、ペイント、コラージュ、版画などさまざまな技法を組み合わせながら描いています。私はいつも、人間がルールやシステムを開発する方法に関心を抱いてきました。それらが私たちに与えてくれるものは何か、ということと同時に、それらをどのように破り、批判し、覆すことができるのか、に興味があるのです。

他にも、そろばんや計算システムにヒントを得て、新しい彫刻にも取り組んでいます。近年は具象的な作品をメインに制作していたので、抽象彫刻に戻ってみると面白いです。とはいえ、抽象と具象というカテゴリー分けは、最近の自分にとってはあまり違いや意味を持たないものになっています。どんなモノにでも、生命を見出すことができます。いつも感じていたことですが、彫刻の目的とは、対象物に生命を吹き込み、生気を与えることなのです。最近ローマとナポリに行って、数年前に強いインパクトを感じたバロック時代の芸術作品をもう一度見てきました。そして彫刻は、その形だけでなく、さまざまな立ち位置にいる観賞者との関係において、動きの感覚を表現できているかどうかが重要なのだと再認識しました。このまえ鋭い目つきをした猫の彫刻を作ったのですが、「カロリーヌ・リヴィエール嬢の肖像」やモナ・リザを思い出しました。その彫刻があなたを追いかけているような、あなたを見ているような感じにしたかったのです。猫は平和と休息、そして人生に対する瞑想的な姿勢の象徴です。最近私が共鳴したいのは、動物の精神なのです。

(出典)

* カミーユ・アンロ|蛇を踏む [展覧会について]|東京オペラシティアートギャラリー

https://www.operacity.jp/ag/exh226/j/exh.php

取材・編集・翻訳:田村かのこ(Art Translators Collective)

PROFILE

カミーユ・アンロ|1978年、パリ生まれのカミーユ・アンロは現在ベルリンとニューヨークを行き来しながら活動し、現代美術の世界に大きな影響を与えている。そのアート活動は幅広く映像制作、絵画、銅像、彫刻、空間演出など多様な芸術作品を手掛ける。文学作品や精神世界、時には平凡な日常や世相から着想を得ながら生み出すアートを用いて、見る者個人、時には世界に対してその意味を問いかけ続けている。

© Camille Henrot

商品により、取り扱い店舗や展開国が限定されることや完売することがございます。