超写実的な筆致でメタリックな世界観を追求する空山基さん。映画『ジュラシック・ワールド』シリーズとコラボレーションしたUTの最新コレクションがリリースされる空山さんが東京都内にあるエネルギーの塊のようなアトリエで語ってくれたのは、アーティストたるがゆえの破天荒で真面目な生き方だった。

都内にあるごく普通のマンションのドアを開けると、2台の机を囲むようにして、過激なアート作品や書籍類、女性用下着からエロティックなオブジェまで、おびただしい数のものが所狭しとひしめく。まるで“立ち入り禁止区域”のごとき淫靡な色香が漂うそこは、アーティスト・空山基さんのアトリエだ。この淫靡さは、女性型ロボットを描く「セクシーロボット」シリーズや、アメリカのポルノ雑誌をモチーフにした「Pinup」シリーズなど、タブーをものともしない空山さんの作風とも通じるのだから嘆息せざるをえない。実際、空山さんは自身の作品に共通するキーワードを“エロス”とひと言で表現する。

「小学校の帰り道、鉄工所で旋盤がむにゅーって出てくるのに見惚れていました。光りものに感動するのって、人間とカラスだけなんですってね。あれを表現したいんですよ。技術的には、光と反射と透明感ですね。動画なら簡単だけど、平面でそれを出すのはすごく難しい。だから、負け戦なんだけど、それを私は絵の具で表現しようとしている。まぁ、ドン・キホーテみたいなもんです。滅びの美学ってのがあるんですよ。そこで苦労したり焦ったりすると、新しいものが生まれる。ノーベル賞受賞者だって、最初は周りの人から浮いた存在だった人が多いんです。アウトサイダーは誇りにすべきですよ」

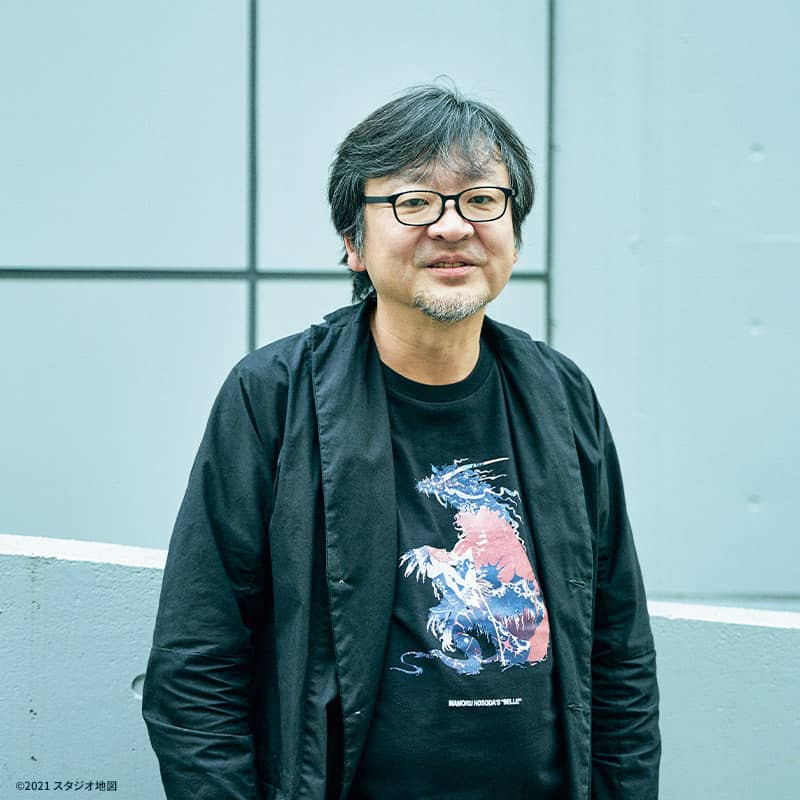

作品のもたらすストイックなイメージとは裏腹に、快活な笑顔が印象的な空山さん。本人は肩書をアーティストではなく“エンターテイナー”だと思っているそうだが、随所にジョークを織り交ぜるその語り口は、確かにエンターテイナーのそれだった。

イラストレーションの本質は、 人をびっくりさせること。

戦後間もない昭和22年2月22日、愛媛県今治市で産声を上げた空山さんは、幼少期より絵を描くことが好きな子供だったという。「女の人のほうが好きでしたけどね(笑)。それはともかく、小学校の頃、宿題で運動会を描けって言われて、みんなは平面的な絵を描くんだけど、私はリアルに描いてしまう。先生には両親が手伝ったんだろうって思われるような、かわいげのない子供でした。当時よく描いていたのは、メカや銃器。高校のときだったか、『世界の艦船』って雑誌の読者ページに艦船の絵を投稿して、毎号掲載されてたこともありました。つまり、私はいまだにその頃から脱皮できてないんですよ」と空山さんは豪快に笑うが、現在の作品にも通じるメカのモチーフは、この時点から既に空山さんの心を鷲掴みにしていたというわけだ。もうひとつの重要なモチーフであるセクシーな女性たちも、大学に入ると、空山さんの絵に本格的に現れ始めてきた。

「四国にあるキリスト教の大学で、馴染めませんでした。だから、先生と生徒がチャペルに集まっている間に、いやらしい絵と文章を載せたピンクジャーナルっていうのを校内にばらまいたんです(笑)。結果、2年生のときに追放。しょうがないから東京のデザイン学校に入ったんだけど、こちらも馴染めませんでしたね。ただ、知り合いが横田基地の隣のホテルに勤めていて、『ペントハウス』とか『プレイボーイ』とか向こうのポルノ雑誌が手に入れられたんです。それを毎月山盛りもらって、ひたすら描いていました。だから、学校は行ったけど、私の絵は独学なんです」 。卒業後は広告代理店に入社し、グラフィックデザイナーとして働いたという空山さん。会社を辞めて、フリーのイラストレーターとして独り立ちしたのは、2年目のことだ。人間関係で十二指腸潰瘍になったこともあるほど辛酸をなめた会社員生活だったが、独立した後に役立つ“社会性”も学ぶことができたと言う。

「イラストレーションとかアートの本質っていうのは、人をびっくりさせることなんです。だから、タブーを破るのが一番いいんだけど、特に広告の仕事なんかだとなかなか難しい。過激なことはいくらでもやれるけど、向こうのオーダーに応えつつ、タブーを犯すにはどうするかって考えるのが、私が会社員時代に学んだ“社会性”。ここまでだよっていうオーダーを、ちょっと越えた表現をしたり、誰もわからないような隠し味を入れたり、いろいろやっているんですよ」。こうした姿勢で挑んだ広告仕事からは、代表シリーズともいえる「セクシーロボット」も生まれている。フリーになって間もない1979年、サントリーの広告のために描いたのが始まりだった。

2020年に東京で開催された個展「Trex」では、トリケラトプスやティラノサウルスといった恐竜とロボットを融合させた作品を発表した。上の作品はそのときのもので、もし立体化したとしても動くように設計されているそう。恐竜の魅力を問うと、「わからないけど、とにかく惹かれるんだからしょうがない」と空山さんは笑う。

Copyright by Hajime Sorayama, Courtesy of NANZUKA

「最初に描いたのは男と犬のロボットで、次がセクシーな女のロボット。当時はそんなもの存在しなくて、前例がないから燃えましたね。結果、あれは僕の描いたもので初めて世界的に話題になりました。キリスト教圏の国では、神に似たものを描くのはタブーだから、日本的だって思われたんでしょう」。かくして、空山さんの名は日本のみならず世界にも知れ渡ることとなる。憧れのポルノ雑誌、『ペントハウス』での仕事を獲得したのもその頃だ。「ロサンゼルスの画廊が契約してくれって言うから、『ペントハウス』か『プレイボーイ』のレギュラーを取ってきてくれたらすぐ契約してやるよって返したら、本当に取ってきちゃったんですよ(笑)。それで最初に描いた絵が向こうではかなり衝撃だったみたいで、実写のカメラマンが張り合ってくるんですよ。でも、私のほうが過激だった。だから、レギュラーだった10年間は常に私がセンターを取っていました」

以来、実に半世紀近くにわたり一線で活躍し続けてきた空山さんだが、個展などを通して自作を発表する一方で、企業とのコラボレーションにも力を入れ続けているのは興味深い。実際、「ソニー」のAIBOのコンセプトデザインをはじめ、服飾ブランドやおもちゃメーカーなど、これほどのコラボレーションを手掛けるアーティストは世界でも類例がないのではないか。もちろん、そこにはUTも含まれる。空山さんにとって、その醍醐味はどこにあるのだろうか。「面白いというのはもちろんそうなんですが、企業って力があるから、前例がないこと、派手なことがしやすいんです。最終的な花火もでかいですしね。私が家内制手工業をやっていてもたかが知れている。だから、虎の威を借りて、できればサーベルタイガーくらいにしたいなってことなんです。

制作中の作品やその資料が入り乱れたアトリエの作業机。アトリエには毎日足を運び、3時間程度の時間を脇目も振らず作品制作に費やすという。あまりに作業に没頭してしまうため、掛け時計は1時間ごとにアラームが鳴るように設定してあった。

今回のUTとのコラボレーションで空山さんが描いた作品のモチーフは、恐竜映画の金字塔『ジュラシック・ワールド』シリーズ。メカや銃器、女性と並んで恐竜にも魅了されてきたという空山さんにとって、本作は思い出深いそうだ。「1作目の『ジュラシック・パーク』を観たときは本当に感動して、一緒に観た人と何時間も話をしましたね。それまで映画の恐竜といえば、着ぐるみばかりだったから。その数カ月後のことですよ、『ILM』(ジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』の際に設立した特殊効果の制作会社「インダストリアル・ライト&マジック」社)の、『ジュラシック・パーク』でもVFXを担当した連中が、『空山に会いたい』って日本に来たのは。それでふぐ料理屋で、『自分ならこうする』って話をしましたね。その後、個展でアメリカをツアーしているときは、サンフランシスコの『ILM』本社にも呼ばれて、レクチャーもしました。そのときはジョージ・ルーカスと会えなかったけど、のちにルーカスにお願いされて『スター・ウォーズ』のキャラクターの絵を描いて、それはたぶん彼のミュージアムに飾られるんじゃないかな」

帰り際にふと「今後の目標はありますか?」と問うてみた。すると、返す刀で「ない!」と断言した後、空山さんはこう続けた。「というか、わからない。なりたい先輩もいませんし。ダ・ヴィンチは尊敬しているけど、全部の作品が好きというわけでもない。仕事を手伝ってほしいと思ったりはしますが(笑)。だから、わからないけど、これまでの作品を画集でまとめたりして、後ろを振り返ると一本の道になっている。今後も描いていると、この道の延長になっていくんでしょう。野良犬がくんくんしながら暗中模索する。そんな一生です」

PROFILE

そらやま・はじめ|1947年、愛媛県生まれ。ペインティング、立体作品のほか、エアロスミスのアルバム『ジャスト・プッシュ・プレイ』のジャケットや、企業コラボなど活動は多岐にわたる。主な作品集は『SORAYAMA』『SEXY ROBOT GIGANTES』。

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

© Hajime Sorayama Courtesy of Nanzuka