LifeWear

and

the

Future

Vol.03

服と環境のはなしClothing and the

Environment

LifeWearと私たちの未来を次の世代へとつなげていこう。

そもそも服が地球環境に及ぼす影響は?

すぐ始められるのはどんなこと?

京都工芸繊維大学教授、慶應義塾大学大学院特別招聘教授。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート博士課程後期修了、芸術博士(ファッションデザイン)。デザインと社会を結ぶ実践的研究と批評を専門とする。

『ウォールペーパー』誌のファッションディレクターを経て、2017年〜2019年に『Elle UK』誌の編集長を務める。2021年『ザ・カレンダー』誌を創刊。ハイファッションとエコロジーを融合した新スタイルを提案する。

LifeWear

and

the

Future

Vol.03

服と環境のはなしClothing and the

Environment

LifeWearと私たちの未来を次の世代へとつなげていこう。

そもそも服が地球環境に及ぼす影響は?

すぐ始められるのはどんなこと?

京都工芸繊維大学教授、慶應義塾大学大学院特別招聘教授。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート博士課程後期修了、芸術博士(ファッションデザイン)。デザインと社会を結ぶ実践的研究と批評を専門とする。

『ウォールペーパー』誌のファッションディレクターを経て、2017年〜2019年に『Elle UK』誌の編集長を務める。2021年『ザ・カレンダー』誌を創刊。ハイファッションとエコロジーを融合した新スタイルを提案する。

How Clothes Impact

the Environment

アパレル産業が環境へ与える影響

そもそも環境にどんな負担をかけている?

アパレル産業が服を作って売り、人々はそれらを買って着る。シンプルだったはずのそんな営みが現代では環境を脅かすようになってしまっている。具体的にどのような負担が発生しているのか、それを少しでも軽減するために何ができるのか。京都工芸繊維大学教授の水野大二郎さんと、元『ELLE UK』編集長で現在はイギリスのサステナビリティをテーマにしたメディア『ザ・カレンダー』を率いるアン-マリー・カーティスさんに話を伺った。まずは、環境への負担が大きい3つの影響についてみてみよう。

温室効果ガスの排出

温室効果ガスとは、地球の温暖化を引き起こすガスのこと。車や飛行機、機械を動かす時、ゴミの焼却時や化石燃料の使用時などに発生する二酸化炭素が、それを生み出す主な原因だ。人々が日常生活を送るうえで発生を避けることは不可能だが、現在は年々気温が上昇していることからもわかるように、その許容範囲を超えようとしている。アパレル産業による加担も大きい。「グローバル化により、素材、縫製、販売の産地や拠点が多様化して国から国への長距離の輸送が必要となったことや、シーズンごとに新たな服を流通させるサイクルの定着、それによって消費者が古いものを安易に捨ててしまう行為が暗黙の了解となったことなどが挙げられます」と水野大二郎さん。購入した後でも洗濯や乾燥、アイロンがけ、さらには修理や再加工などの手入れでも温室効果ガスは発生してしまう。解決の糸口はあるのだろうか。「水洗いができるなど、使用中の環境負荷ができるだけ低い品を選ぶこと、購入後も長く丁寧に使いこなすことが必須となっていきます」(水野さん)。

環境汚染

水質汚染、土壌汚染への影響も深刻だ。コットンの原料である綿花などを効率よく収穫するための農薬の散布や、布の染色や撥水・防水加工のための化学物質使用で大量に発生する汚れた水の河川への流出などが挙げられる。水質については規制が厳しくなったこともあり、対応は進んできたものの、流通時に一度だけの利用で破棄される梱包材など「作って売るまでの間にも、さまざまな汚染の発生源となる物質が認められています」(水野さん)。

資源の無駄使い

季節ごとに新作が発表されるファッションの世界。次のシーズンのトレンドを見越して生産されたものの、その予想が外れると大量の商品が売れ残る。誰にも着られることなく廃棄されれば、膨大な資源を無意味に使ったことになる。また、流行に翻弄された消費者が1、2シーズンだけ着用したのちに“時代遅れ”として服を捨ててしまうという行為も同様だ。「売れ残った服の廃棄を禁じる法律がヨーロッパで成立し、日本の環境省は2040年にはごみの埋立地は満杯になると予測。余剰や廃棄を必要悪とする商習慣や消費行動を見直す時が来ています」と水野さん。メーカー側は製品を売り切ることを目指し、消費者は物との付き合い方を見直して新しい価値観を見出すことを迫られている。その状況下で何ができるのだろう?

Action for the Future

身近でできる10のこと

買うとき、着るとき、手放すとき。

できることは意外とある。

手入れしながら着たい服を選ぶ

Emotionally Durable Designという言葉がある。長く使いたい、大切にしたいと感情に訴えるもののかたちのことだ。「物理的に長持ちし、愛着を持てる品の購入は、消費のサイクルを遅くするのに有効です」と水野さん。アン-マリー・カーティスさんも「上質で実用的、長く着られる服を選びます」と語る。ジーンズやオイル引きのコートなど、長年にわたって丁寧にケアをすることで、味わいが増していくアイテムを選ぶこともその一例。

扱いやすい製品を選ぶ

レースやスタッズ、スパンコールなどの装飾や、壊れやすいパーツが付いた服は短命に終わるリスクが高い。手入れが比較的簡単で、洗ってもすぐ乾くなど、ケアが楽な製品を。

カスタマイズする

破れたり、シミがついてしまってもリペアや刺繍をすることで、服にこれまでとは違った表情が生まれる。「ジャケットやシャツのボタンを替えることもおすすめです。古い服でも自分だけの特別な一着となり、新たな愛情も湧いてきます」(アン-マリーさん)。

部分手洗いをしてみる

洗剤による洗濯も環境に負担をかける。汚れが付いた箇所だけを手洗いすれば汚染を減らせるだけではなく、服の傷みも少なく長持ちにもつながる。「布地にダメージを与える乾燥機も私は使いません」(アン-マリーさん)。

シェアを検討

頻繁に着る必要がない礼服をレンタルするように、家族や友人同士で服を共有してみる。「友人同士で集まって、服の貸し借りをするパーティもいいかもしれません」とは、アン-マリーさんの提案。

オンデマンド販売を利用

オリジナルのTシャツなど、数量、プリントともに、自分だけの服作りの希望を満たしてくれるサービスを利用することも、ロスを減らすことにつながる。

素材に注目する

例えば、天然繊維のリネンは、環境負荷の主な原因とされる肥料をほとんど使用せず、自然の日光と降雨でよく育つのが環境に優しいといわれる理由の一つ。また合成繊維の中には、リサイクル素材を使って作られたものも。

例えば、天然繊維のリネンは、環境負荷の主な原因とされる肥料をほとんど使用せず、自然の日光と降雨でよく育つのが環境に優しいといわれる理由の一つ。また合成繊維の中には、リサイクル素材を使って作られたものも。

転用する発想を持つ

服を何か新しい形にできないか。さまざまな用途を考えてみる。服を布として見れば、新たな一着に仕立て直すことができるかもしれないし、ハギレは掃除用クロスにも活用できる。「想像力を自由に働かせて、ファッションそのものと同様、楽しむことも大事」とはアン-マリーさん。まずは負担にならず、心地よくできることから始めてみよう。

服を何か新しい形にできないか。さまざまな用途を考えてみる。服を布として見れば、新たな一着に仕立て直すことができるかもしれないし、ハギレは掃除用クロスにも活用できる。「想像力を自由に働かせて、ファッションそのものと同様、楽しむことも大事」とはアン-マリーさん。まずは負担にならず、心地よくできることから始めてみよう。

二次流通を利用

手放すならば、服がもとの形のままでいられる時間をできるだけ延ばすことを考慮する。古着として流通にのせる、人に譲る、さらには自分の服もそこから手に入れる、など。

回収事業に参加

どうしても廃棄するしかない場合には、回収ボックスなどを利用し、素材として循環できる道を選ぶ。「一般のごみ箱に服を入れてしまうと繊維製品としてのリサイクルは不可能になってしまうので要注意です」(水野さん)。

どうしても廃棄するしかない場合には、回収ボックスなどを利用し、素材として循環できる道を選ぶ。「一般のごみ箱に服を入れてしまうと繊維製品としてのリサイクルは不可能になってしまうので要注意です」(水野さん)。

Taking Action for the Future

ユニクロができていること

「作り手と消費者の間の対話も重要。消費者が声を上げると、作り手も行動を起こしやすくなります」と、アン-マリーさん。では今、ユニクロは何ができているのか?

3つの影響に対応する形でまとめる。

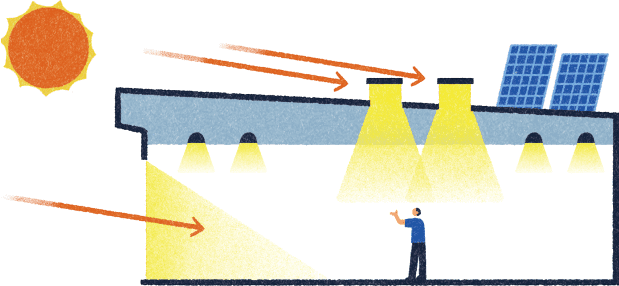

温室効果ガスの排出に対して

服を作って売る上で、排出割合が大きいのは原材料調達から輸送までで、94.6%(国内に供給される衣料品の場合。出所:環境省「令和2年度ファッションと環境に関する調査業務」)。この大きなところをどう減らすか。生産工程、材料選択に関し、目標値を設け、計画を立てて進捗管理している。工場からの輸送効率の向上はもちろん、お客様との接点となるお店においても、日本の店舗、前橋南インター店をプロトタイプと位置付け、天窓による光の取り入れや、太陽光パネルなど、あらゆる省エネルギー技術を取り入れ、消費電力の削減に取り組み中。

環境汚染に対して

製品のタグの生産地をいくつか見てもらうとわかるように、あらゆる国に工場があるユニクロ。選ぶ側から見えない部分も多いからこそ、安心して買ってもらえるよう、モニタリング、新技術の導入を実施。商品を例にすると、環境中で分解されにくいPFASと呼ばれる有機フッ素化合物を使わない撥水技術がある。2013年から取り組み、2017年秋冬からは、アウターはもちろん、折り畳み傘にもPFASを使っていない。その他、適切な化学物質の選択および、工場での安全な使用、排水の適切な処理といった、生産パートナーに求めることや期待することを示したガイドラインを作成し、運用している。

資源の無駄使いに対して

お店で価格を変更した商品を入れたワゴンを目にしたこともある人も多いのでは? 売り値を変更しても、先シーズンのものでも売り切る。服を廃棄しない姿勢は大切にしていることの一つ。また、ニーズを捉え、無駄なものを作らないことも同様に大切にしていること。売れ行きに応じた在庫コントロールや、お客様の声を基にした商品の開発と改良。日々、お店から得られる情報は、ユニクロにとって貴重なものなのだ。

現在設定している具体的な数値目標や、最新の進捗状況については、ユニクロwebサイトにて報告中。

- Illustrations by Yuki Maeda

- Text by Miyuki Sakamoto

本ページに記載の価格は、2月5日時点での消費税込みの価格です。価格は変更になる可能性がございます。