Los Angeles,

The New

Authentic

クラシックなアイテムはポップな色に。

着心地はよりやわらかく、シルエットは着やすく。

LAに暮らすアーティストたちがまとう、

これからのオーセンティックな服。

Geoff McFetridge

ジェフ・マクフェトリッジ

Artist, Designer

Basics with a specialness

ベーシックでいて、特別なこと

「普通の服が好きなんだ、スタンダードで、ベーシックなもの」

その日、スウェットパーカにカーゴショーツを着たジェフはそう教えてくれた。スリフトストアへ行き、ヴィンテージを見つけることもある。その一方で、ミリタリーなど、ルーツがある服の新しいバージョンとして作られた、“普通の服”たちもクールだと思うのだと。

「20年前に着ていた服を今も持っているよ。昔の写真を見てもわからないだろうし、自分の古い映像でもまったく同じ格好をしているんだ」と語る。その文字通りの、タイムレスなスタイル。そして彼にとっての快適さとは、素材だけの話ではないという。

「友人にとても最高な着こなしの人がいて、スウェットパンツとサンダル、スポーツサングラスに、クレイジーなシャツを合わせたり。彼にとってはすごく快適な服なんだ。つまりは自分がどう感じるか。僕の場合はロゴや柄のないノーマルが好きで、着ているものについて人の注意を引きたくない(笑)。でも、そこにちょっと変なタグがついていたりすると、特別で替えが利かないモノになったりもするんだ」

フラットな視点は、彼の作品の削ぎ落とされた表現にも通ずる。それは服やモノにとどまらず、生活にまでも一貫されていた。

「すべての経験に同じ価値がある、という考え方が僕は好き。その方がオーガニックな生き方ができる。これはいくらと値札をつけるのは簡単だけど、価値が高いことを求めていくだけじゃないと思うから」

スタジオは2階建て。1階の隅には、たくさんのツーリングバイクが置いてあった。ほかにもスケートボードにトレイルラン、スキー、釣りなど、外遊びにもアクティブなジェフ。赤いコーチジャケットとギアショーツのスタイルがしっくりくる。

AIRism Cotton Oversized Striped T-Shirt ¥1,990 (Uniqlo U)

Parachute Pants ¥3,990

スタジオの壁には、土と釉薬の組み合わせをいくつも実験したカラーテストのピースが貼り付けてある。「これだ、というときもあれば、想像と違う形で出てくることもある。窯の中で隣にあったものと関係してくると思う。普段は仕上げによって、電気とガス、2つの窯を使い分けているの」

Victoria Morris

ヴィクトリア・モリス

Potter

Hair&Makeup by Anna Kato

W's SUPIMA Cotton Crew Neck T-Shirt ¥1,500

W's Wide Straight Jeans ¥3,990

W’s Narrow Strap Sandals ¥2,990 (UNIQLO : C)

移転して4年目となるスタジオ。ショールーム壁面にある、作品を展示するホワイトオークの棚は自身でデザインしたもの。

「Iris Lamp」と名付けられたランプ(Irisは植物のアヤメ)。「名付けは得意じゃないけど、辺りに自生するWillow(柳)の名を取ったり、地元の場所の名前を借りたりするわ」

2473 Lake Ave. Altadena, California *営業はアポイント制

扉にある“VM”のモノグラムは、陶器作品にも入っている彼女のシグネチャーで、小学校の美術クラスでスケッチしたものだとか。ふだんの制作ではデニムやキャンバス素材を着ることが多いが、「夏はロングドレスでろくろを回すこともあるのよ」とヴィクトリア。

W's Extra Fine Cotton Striped Shirt ¥2,990

W's Soft Ribbed Crew Neck T-Shirt ¥1,500

W's Drapey Denim Pleated Pants ¥3,990

W's Narrow Strap Sandals ¥2,990 (UNIQLO : C)

Amazing lights and colors

from a California

neighborhood.

カリフォルニアの自然がもたらす光と色

「日本やパリもそうだけれど、その地特有の光の感じというのがあって。カリフォルニアは秋の光が本当に美しく、ほかのどの場所とも違う温かい感じがあると思うんです」

そう語るヴィクトリア・モリスのショールーム兼アトリエは、LAの市街を北に外れ、背後に山々を望む街、アルタデナにある。壁一面にはクラシックな佇まいのランプや器がずらり。「日本の陶器のシンプルなフォルムに学び、のちにミッド・センチュリー・デザインや北欧陶器のモダンさに感銘を受けた」という彼女。ミニマルな形に載せた、淡く優しい色の釉薬からは、特有のカリフォルニアらしさが香る。

「落ち着きや癒しを感じたり、非常に繊細な色に惹きつけられます。ブルーや緑を選ぶことが多いですが、自然界にしか見られない色には、釉薬に共鳴する深みを感じるんです。そこから生まれるバリエーションが好きですね。同じ釉薬でも、毎回違うものが焼き上がるし、不完全さこそがモノを美しくしてくれる。だからプロダクトや作品になったところを見るとすごく幸せなんです」

ものごとの自然なあり方を受け入れていくこと。そんな彼女の佇まいから溢れるヘルシーさと、エメラルドグリーンのストライプシャツが気持ちよくマッチしていた。

W's Extra Fine Cotton Striped Shirt ¥2,990

W's Soft Ribbed Crew Neck T-Shirt ¥1,500

W's Drapey Denim Pleated Pants ¥3,990

W's Narrow Strap Sandals ¥2,990 (UNIQLO : C)

Devendra Banhart

デヴェンドラ・バンハート

Musician, Artist

Sweatshirt ¥2,990

Dry Color Crew Neck T-Shirt ¥790

Stretch Selvedge Slim Fit Jeans ¥3,990

Colorful 50 Socks ¥290

Feeling color,

writing and sound

感情と色、創作と音

グリーンのスウェットシャツでリラックスしながら、壁一面に蔵書がひしめく自宅で、デヴェンドラはギターをつまびいていた。

「色は僕らに影響を与えますよね。家の空間に建築がもたらす影響のように、洋服の色だって感情表現の一部だと思います。例えば自宅のドアフレームの淡いピンクは、一日を通しての光の変化で表情を変え、私の育った場所を思い起こさせてくれるんです」と語る。アメリカに生まれ、その後13歳まで「美しいジャングルのようだった」というベネズエラで育った彼。この家も、たくさんの自然に囲まれている。

「私が住んでいるのは、木々に囲まれた静かな世界なんです。森林浴にも出かけて、虫たちと過ごしてみたり。それでいうと私は、蜘蛛についての曲を書いてきました。人生で、過去 25 年間で少なくとも 5 回、まつげに蜘蛛が潜り込んだからです。ツアーのときは、ホテルにチェックインしたら、まずすべてのコンセントを抜いてしまいます。冷蔵庫も何もかもね。電気や音にはとても敏感だから」

そんなこともあり、彼が「仕事という認識が強かった」というツアーも、パンデミックを経て、今はその有り難さを痛感している。

「パフォーマンスを通してだけ作り出せるコミュニティがあり、それが自分にとっていかに重要かということに気づいたんです。喜び、楽しみ、自らが成長し、恩恵を受けるものだと考えたことはなかった。だから新しい姿勢で、より観客のエネルギーとつながれる方法を模索しています」

気に入った服はステージでも自宅で眠るときにも着る、というデヴェンドラ。その日の気分を反映した色選びと、体へのフィット感がすべてだと語る。絶妙なパープルのオックスフォードシャツとデニムのユーティリティジャケットが彼のキャラクターに似合っていた。

Utility Jacket ¥4,990

Oxford Striped Shirt ¥2,990

Supima Cotton Crew Neck T-Shirt ¥1,990

Ultra Stretch Color Jeans ¥3,990

Colorful 50 Socks ¥290

Lisel Plambeck

リーセル・プラムベック

Artist

Hair&Makeup by Anna Kato

作品のためのカラースタディをするリーセル。ある色に、幾重もの色相を見出したり、軽やかな取り合わせを考えていく。手のひらほどの大きさの紙のコラージュから、大判のキャンバス、巨大壁画まで作品は多岐にわたる。

いつも行動を共にする愛犬ビーンと、フード付きのコットンブレンドパーカを着てスタジオの入口にて。広いスタジオには彼女のヴィンテージ・テキスタイル・コレクションも収蔵されていて「アーカイブでありライブラリーでもあるの」と話す。

The imprint of personal

connection on design

デザインの意味を問う、2つの出会い

「モノ作りをしているときには、受け取る人々がその作品とどのように交流するかについて、よく考えているんです」

そう話すリーセルは、美大卒業後に従事したインテリアやファッションの世界で働きながら、デザインの可能性に思いを巡らせてきた。

「まだ学生の頃、〈マリメッコ〉に感銘を受けました。作っているのはプリントだけど、アートワークが洋服、壁紙、いろいろなものに施されることで、人々の生活に入り込むことができる。私もそんなことがしたかった。アーティストが作った美しいもの、でも用途のあるものが好きなんです。だから応用美術に惹かれ、興味を抱きました」

独立の決意をしたのは、2017年。コマーシャルな仕事に邁進する一方で、自宅ガレージや小さなダウンタウンのスタジオで自身の制作にも力を入れていくリーセル。その後、またひとつの出会いがあった。

「版画プロジェクトを通して出会った印刷技士のパスカルとこのスタジオを共有することになった。彼はさまざまなビッグアーティストと仕事をしてきたキャリアある人物で、古くから続く技術の工芸的美しさを継承するその仕事に魅了されました。日々学ぶことがあるし、私も彼をコンピューター系のことで手伝ったり、助け合っているの」

普段はヘルシーな服を着ることが多いというリーセル。「一日中、柄やプリントや色を使って仕事をしているから、シンプルでクリーンな服が好きなんだと思う。気に入っている服があまりに古くなってきたら、それが仕事着になったりね!」と笑った。

- Photography by Kohei Kawashima

- Styling by Mitsuru Kurosawa

- Text by Aya Mutoh

- Film by Amin Shaikh

- Coordination by Megumi Yamano

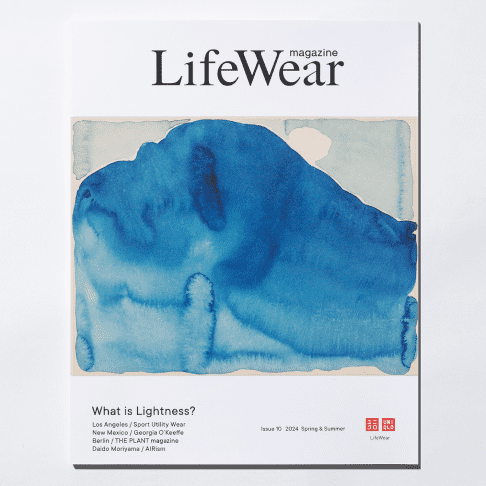

Introduction

LifeWear magazineの10号目について

LifeWear magazine POP-UP SHOP

期間限定でオリジナルグッズ販売

掲載商品のご案内

本誌でご紹介しているLifeWearはユニクロオンラインストアでご購入いただけます。

本誌に関するアンケート

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名にトートバッグをプレゼント